HOME → 日本脳腫瘍学会について → 日本脳腫瘍学会の歴史

日本脳腫瘍学会の歴史

|

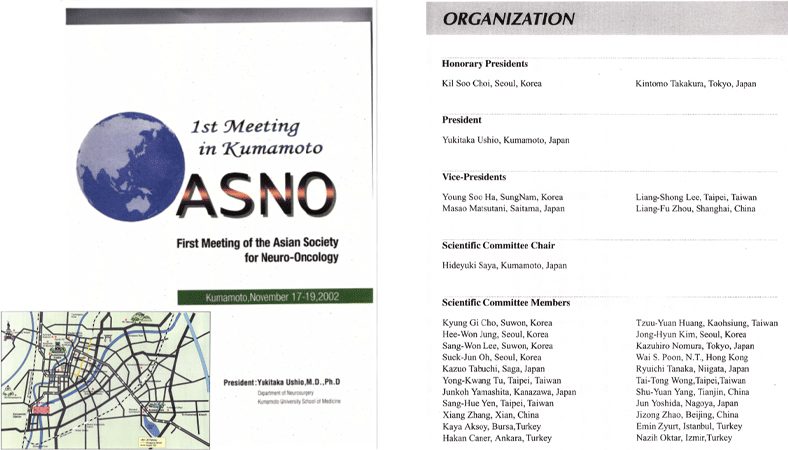

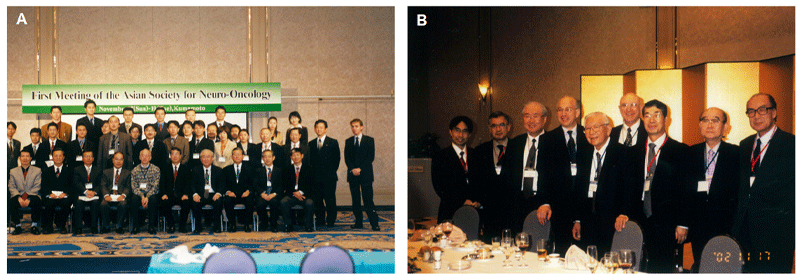

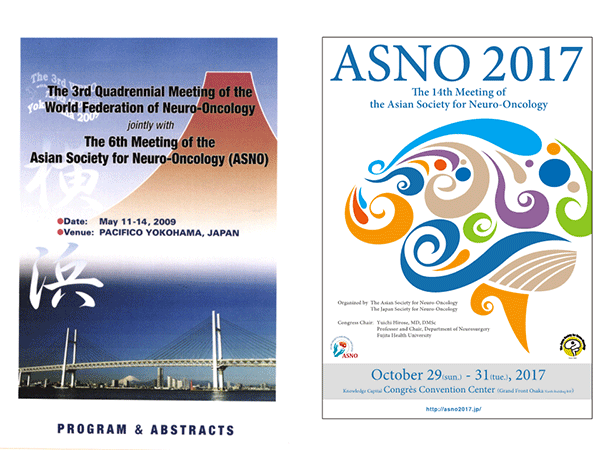

日本脳腫瘍学会(The Japan Society for Neuro-Oncology; JSNO)を代表して、学会の歴史と、現在の学会活動についてご紹介させていただきます。 まず、2020年に90歳で亡くなられた、学会の創設メンバーの一人である永井正勝名誉教授の文書を引用し、日本で40年以上前にどのように組織されたかを説明したいと思います。 「日本脳腫瘍学会(JSNO)は、1980年に、当時カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の脳神経外科に所属していた星野孝夫先生の提唱により発足しました。アメリカでは、UCSFのチャールズ・ウィルソン先生とビクター・レヴィン先生の指導のもと、1975年からInternational Conference on Brain Tumor Research and Therapy(ICBTRT)が、カリフォルニア州の有名なリゾート地アシロマーで開催されていました。この『アシロマー会議』は、比較的少人数(約50名)が同じ宿泊施設に泊まり、2~3日間行われるsemi-closedなシステムで組織されていました。星野先生と永井先生は、このアシロマー会議を模した形式で日本での研究会(カンファレンス)を計画されました。 日本で最初のカンファレンスは、1980年に永井正勝先生を会長として、日本有数の観光地である日光市で開催され、『日光脳腫瘍カンファレンス』と名付けられました。2日間で合計37演題が発表され、68名の参加者が出席しました。日光脳腫瘍カンファレンスは第3回まで2年ごとに開催されていましたが、年次開催に対する熱意の高まりにより、第4回日光脳腫瘍カンファレンス以降は毎年開催されるようになりました。会議の開催地としては全国のリゾート地が選ばれました。参加者数は当初限定されていましたが、若い脳腫瘍研究者の増加と参加希望者の増加に伴い、1992年の第10回カンファレンスからオープンシステムが導入され、研究会の名称も『日本脳腫瘍カンファレンス』に変更されました。発表論文数や参加者数の増加に伴い、研究会は徐々に学会としての規模に達しました。2002年には学会の組織が確立され、『日本脳腫瘍学会(JSNO)』と名付けられ、現在に至っています。」 JSNOは、2008年に特定非営利活動法人(NPO)として認定され、日本における脳腫瘍に関連する科学的および臨床的活動の中心的なプラットフォームとして広く活動するようになりました。学会の初代理事長には松谷雅生先生が選出され、2010年に渋井壮一郎先生が、2014年には西川亮先生が、そして2020年には永根基雄が後を引き継ぎました(図1)。  図1. 2019年の第37回JSNO学術集会にて。(右から)西川亮先生(第3代理事長)、成田善孝先生(第40回JSNO学術集会会長)、マティアス・プロイサー先生、永根基雄先生(第4代理事長)、Webster K. Cavenee先生、 松谷雅生先生(初代理事長)、渋井壮一郎先生(第2代理事長)、三島一彦先生(JSNO事務局長、当時) JSNOがNPOとして掲げる主な目的は、基礎および臨床脳腫瘍研究者間の交流と協力を深めること、国内外における脳腫瘍に関する研究促進、関連組織間のコミュニケーションと協力の強化です。これにより、医学の進歩が加速し、その成果が国際的な社会福祉の向上に寄与することを期待しています。 これに関連して、学会の主要な事業の一つが「星野賞」の選定です。JSNOの創設者である星野孝夫先生は1993年にご逝去されましたが、毎年その年の脳腫瘍研究で最も優れた論文に与えられる賞を設立するという形で、学会に多額の基金を遺されました。この賞は星野先生の偉大な業績を称えて「星野賞」と名付けられ、毎年多くの候補論文が応募されています。1993年以来、31名の若手研究者がこの賞を受賞しており、受賞者の多くはその後も脳腫瘍研究に従事し、結果として日本や国際的な脳腫瘍学の発展に寄与するリーダーとなっています。 2021年以降、JSNOは基礎知識やエビデンスに加え、特定のトピックに焦点を当てた最先端の科学データを取り入れた教育用ウェビナーシリーズ「JSNO Webinar Series」を開始しました。最初のWebinar講演会のテーマは「成人神経膠腫」であり、次に「放射線生物学」が取り上げられました。第3回は「原発性中枢神経系リンパ腫」について、2022年1月28日にライブセッションとして配信され、その後、3ヶ月毎に継続して行ってきております。最新回は2024年11月14日に第14回Webinar講演会「知っておきたい脳腫瘍の知識」をテーマに開催予定です。これまで開催したWebinar講演会の動画は、ホームページの会員専用情報として、会員毎個別のID/PWでログイン後、いつでも視聴することができます。 JSNOのもう一つの重要な使命は、脳腫瘍の治療に関する診療ガイドラインを作成することです。これは、医師やその他の医療従事者、患者、介護者が治療の選択肢を議論・決定するためのプラットフォームとなる、エビデンスに基づいた推奨を提供することを目的としています。2016年以降、10種類の腫瘍(成人脳腫瘍:膠芽腫、転移性脳腫瘍、原発性中枢神経系リンパ腫、成人Grade II/III神経膠腫;小児脳腫瘍:上衣下巨細胞性星細胞腫、中枢神経系胚細胞腫瘍、びまん性橋膠腫、視神経視床下部神経膠腫、小児・AYA世代上衣腫、髄芽腫;日本語で記載)に関する診療ガイドラインがJSNOのホームページに順次掲載されており( https://www.jsn-o.com/guideline/00.html )、冊子体は金原出版社から発刊されています。特に、中枢神経系胚細胞腫瘍の診断と治療に関する診療ガイドラインは、2021年に「Neuro-Oncology」誌に英語で初めて掲載されました(図2)。  図2. Neuro-Oncology 2021に掲載されたCNS胚細胞腫瘍のガイドライン。 SNOの活動のハイライトは、毎年開催される学術集会です。この学術集会の特徴的なスタイルは、学会に発展した後も、「カンファレンス」としての創設時から変わっていません。つまり、ほとんどすべての参加者が同じ宿泊施設に滞在し、ポスター発表の前で、時にはワイングラスを片手に熱心な議論を深夜まで続ける「ポスター&ワインセッション」が行われることが象徴的な学会スタイルとなっています。2021年12月には、村垣善浩先生を会長として「One Team for Brain Tumor Moonshot」をテーマに第39回JSNO学術集会が有馬温泉(神戸)で開催されました。COVID-19パンデミックの最中にもかかわらず、110件の口頭発表と161件のポスター発表を含む271件の発表が行われ、443名の参加者が集まりました。ほとんどが厳重な感染対策の下、対面での参加でした(図3)。2024年は12月1〜3日に伊勢志摩にて廣瀬雄一先生が会長にて開催が予定されています。  図3. 2021年に神戸有馬温泉で開催された第39回JSNO学術集会のプログラム(左)と会長の村垣善浩先生(右)。 学術集会の抄録は、2019年に和倉温泉(石川県)で永根基雄を会長として開催された第37回JSNO学術集会以降、『Neuro-Oncology Advances (NOA)』誌に正式に掲載されるようになり(参加者468名、発表件数311件、図4)、それに続いて第38回総会は2020年に広島で杉山一彦先生を会長として開催されました。このときは対面とオンラインのハイブリッド形式が採用され、参加者349名、発表件数232件でした(図5)。NOA誌への学術集会抄録掲載は現在までJSNOの年間事業として継続しています。  図4. 2019年第37回日本脳腫瘍学会学術集会プログラム(左)と2019年Neuro-Oncology Advances Supplementに掲載された抄録(右)。  図5. 2020年に広島で開催された第38回JSNO学術集会のプログラム(左)と杉山一彦会長(右)。 JSNOは、アメリカの「脳腫瘍研究と治療に関するU.S. Conference」から発展した「International Conference on Brain Tumor Research and Therapy(ICBTRT)」をモデルとしています。第4回ICBTRTは1981年に佐野圭司先生を会長として開催され、第7回(1987年)では永井正勝先生が会長を務めました。第13回(1999年)では阿部弘先生が、第17回(2008年)では松谷雅生先生が会長を務め、そして第21回は2016年に沖縄で西川亮先生が会長を務めました。2025年には市村幸一先生が会長として北海道洞爺湖で開催が予定されています。 2001年にWorld Federation of Neuro-Oncology(WFNO)が設立されたことを契機に、アジア各国を一つのブロックとして代表する「アジア脳腫瘍学会(Asian Society for Neuro-Oncology: ASNO)」の設立が提案されました。これは、WFNO内でのアジアの立場を強化し、WFNOを支援し、アジアの個別の国々ではなく、アジア全体の代表として学会に出席できるようにするためです。これに従い、2002年11月17日から19日にかけて、生塩之敬先生を会長とする第1回ASNOが日本の熊本で開催され、アジアにおける脳腫瘍学の発展と進展において重要なマイルストーンとなりました。その後、ASNOは毎年アジア各国で開催されるようになり、第1回では日本、韓国、中国、台湾、トルコから142件の演題が発表されました(図6、7)。  図6. 2002年に熊本で開催されたASNO第1回会議のプログラム。  図7. (A)2002年に熊本で開催された第1回ASNO年次総会の中心メンバーの代表写真。(B) 会長の生塩之敬先生 (右から 3 番目)、佐谷秀行先生 (科学委員会委員長、左から 1 番目)、永井正勝先生 (右から 1 番目)。 この最初の記念すべきASNO年次総会に続いて、2009年5月11日から14日にかけて、日本の横浜で第6回ASNO年次総会が開催されました。この会は当時JSNOの理事長であった松谷雅生先生が会長として行われ、JSNOが日本でASNO年次総会を開催する2回目の機会となりました。さらに、この総会はWFNOの4年ごとの第3回学会と初めて合同で開催されました。世界中の研究者が横浜に集まり、17の講演、203の口頭発表、318のポスターを含む538の演題が発表されました(図8左)。第14回ASNO年次総会はJSNOがホストする3回目の機会であり、2017年10月29日から31日にかけて日本の大阪で廣瀬雄一先生が会長として開催されました。アジアの12カ国および地域、ならびにヨーロッパとアメリカの2カ国から約300人の参加者があり、129の口演発表と107のポスターを含む236の発表が行われました(図8右)。  図8. 2009年に横浜で開催された第6回ASNO年次総会(左)と2017年に大阪で開催された第14回ASNO年次総会(右)のプログラム。 以上、JSNOの沿革と活動内容について概説させていただきました。 本稿は、ASNOニュースレターにおいてJSNOの歴史と活動を紹介した原稿を基に作成いたしました。 謝辞 本稿の準備に際し、ASNOの第1回会議に関する貴重な資料を提供してくださった佐谷秀行教授、中村英夫教授、吉田裕子さんに心から感謝申し上げます。 理 事 長 永根 基雄 |

||||